はじめに

京都市内の肉販売店が、褐色に変色した牛肉に白色粉末をふりかけ、色を戻す不適切な処理を行っているとの内部告発が讀賣テレビ報道局にあり、白色粉末の検出とその成分特定について、テレビ局と共同調査をおこなったときのものです。

- 「ラベルに表示されていない白色粉末を使用している」との内部告発をうけて、調査を開始された讀賣テレビ報道局の記者様より連絡をいただき、京都市内のスーパーにて販売されていた牛肉で実際に白色粉末が使用されているかの検出試験依頼とその成分特定依頼をお受けしました。

- 依頼試料は国産サーロインステーキ、牛タン、ひき肉、焼き肉用スライス肉など12検体でした。また、内部告発者が持ち出したとされる実際に使用していた白色粉末そのものについても提供をいただき分析を行いました。

- 白色粉末は鮮度保持・品質保持・味の調整を目的に数種類の成分を含む混合物であることが確認できました。確認できた成分は「アスコルビン酸(ビタミンC)」、「ポリリン酸塩」、「グルタミン酸塩」、「でんぷん」の4種でした。またこうした成分のいくつかが食肉表面から検出されました。

- こうした粉末を肉などに使用した場合、表示が必要であり、表示を怠った場合は食品衛生法の表示の義務に触れることになり指導の対象となります。 またそもそも使用の目的が賞味期限の書換と外観的鮮度の修正という点で不適切な使用だと言えます。

- なお、データ詳細については所有権が讀賣テレビ報道局さまにありますので、こちらで公表することはできません。

- 分析依頼日は2004年4月30日、分析終了日は2004年5月26日となっています。

分析結果:肉製品および白色粉末のアスコルビン酸(ビタミンC)検出試験

- 検査した12試料のうち、6試料から使用が疑われる濃度のアスコルビン酸が検出されました。また振りかけているとされる白色粉末からも検出されました。

- 肉表面に最大で、22.88μg/cm2のアスコルビン酸が検出されました。検出範囲0.26~22.88μg/cm2でした。試料間差のほか、試料に振りかけたと考えられる際の、かけムラがあると考えられます。

- 振りかけているとされる白色粉末からは155mg/kgのアスコルビン酸が検出されました。

- ビタミンCは酸化防止剤として使用される食品添加物で、加工の際に使用をすると色を保持したり良くしたりする働きがあると考えられます。

- 肉の赤色は主に肉色素タンパク質のミオグロビンによるもので、ミオグロビンは暗赤色をしていますが、空気に触れたりすると酸素分子と結合して鮮赤色になります。お店などでパッケージングされたお肉はたいていこの状態にあります。ここからさらに長く空気に触れたり、加熱などを受けると、ミオグロビンが変化して、灰褐色のメトミオグロビンになります。鮮度が落ちはじめたお肉の色が悪いのはこの変化によります。

- ただし、勘違いが多いのは、スライスしたばかりのお肉を重ねてパック詰めしておくと、肉の重なっている部分のほうがやや暗い赤色で、空気に触れている部分の方が鮮やかな色をしていることがあります。これは重なっている部分が酸素と触れあわないために上述の反応が起きないため、暗赤色のままになっているからで、鮮度が低下しているということではなく、むしろ鮮度が維持できている状態にあたります。この辺の見極めは消費者には難しいことがあり、トラブルが起きることもあるようです。もちろん今回指摘された白色粉末が使用されている可能性も考えられます。

- アスコルビン酸を使用することで、ミオグロビンの酸化を抑え、またメトミオグロビンを還元して鮮やかな赤色のミオグロビンに戻す効果を得ることができるのだと考えられます。

- アスコルビン酸は牛肉自身にもある程度含まれており、5訂日本食品標準成分表によると和牛肉サーロイン(脂身つき、生)の場合、100gあたり1mg含有されているとの記載があります。このため検出されたアスコルビン酸のすべてが外部から添加されたものではないと考えられますが、検出濃度的には高すぎるものが多く、白色粉末の使用を示唆するものであるといえます。

実際に、変色した肉に、アスコルビン酸塩を振りかけたときにどのような色の変化が起きるかを、実験した例を挙げておきます(右の写真:クリックで拡大)。左が鮮度が低下して変色してしまった状態のお肉、右がその状態の肉に、アスコルビン酸塩を振りかけたときの状態です。鮮やかな赤色に色が回復しているのがわかります。

実際に、変色した肉に、アスコルビン酸塩を振りかけたときにどのような色の変化が起きるかを、実験した例を挙げておきます(右の写真:クリックで拡大)。左が鮮度が低下して変色してしまった状態のお肉、右がその状態の肉に、アスコルビン酸塩を振りかけたときの状態です。鮮やかな赤色に色が回復しているのがわかります。

[分析方法]:内径5mm、長さ20mmのガラス管をサンプル表面につきたて、サンプリングスポットとした。これに10mMEDTA-2Na(*1)を500μlいれ、ピペッティングをおこない、食肉表面に付着する成分を溶かし出した。これを0.2μmPTFEフィルターでろ過をしたものを分析試料とし、紫外吸光光度計付き高速液体クロマトグラフにてアスコルビン酸の有無を確認した。

分析結果:白色粉末中のポリリン酸塩検出試験

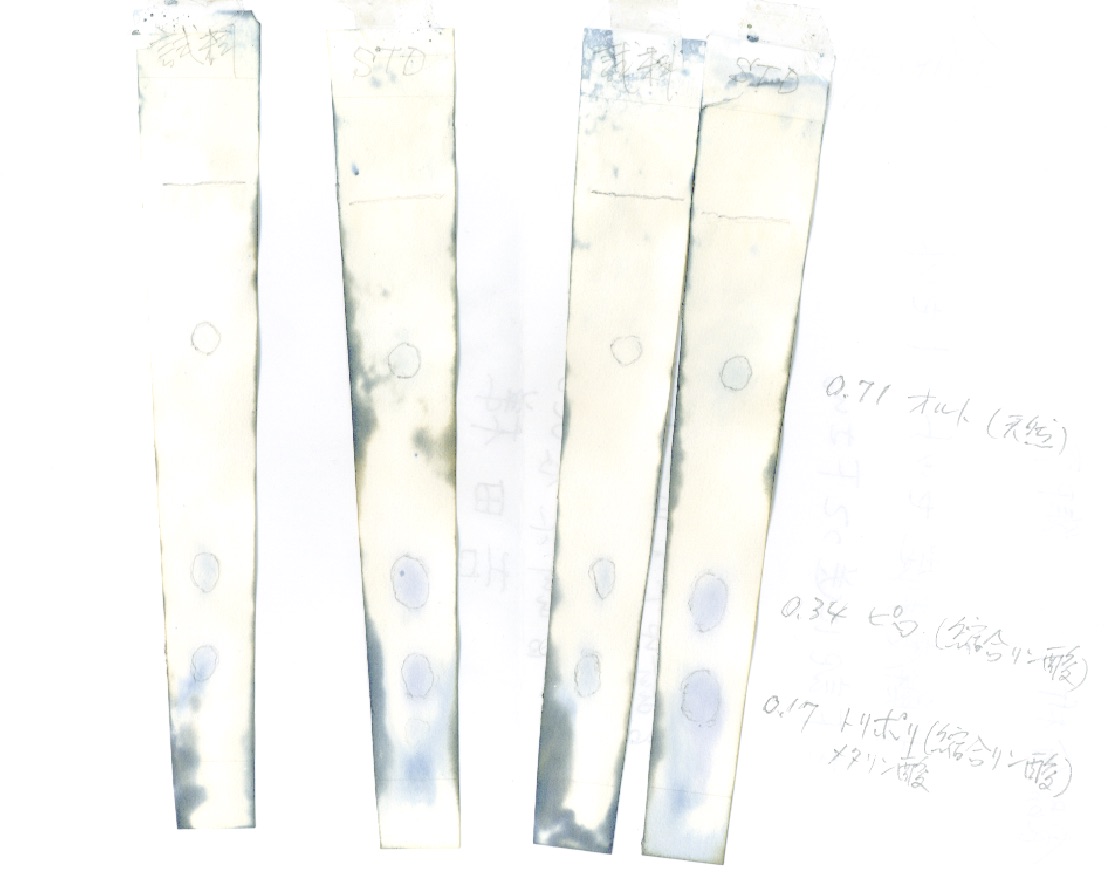

- 振りかけているとされる白色粉末についてポリリン酸塩の試験を実施しました。試験法はペーパークロマト法で行いました。その結果、ポリリン酸塩を検出しました。

依頼試料の白色粉末はペーパークロマト法を実施したところ、3つのスポットを示しました。(右写真:クリックで拡大)。それぞれのスポットより得られたRf値は0.71、0.34、0.17で、これは標準物質としてポリリン酸ナトリウムを展開させた場合に得られたRf値、オルトリン酸0.71、ピロリン酸0.34、トリポリリン酸0.17と同じであることが確認されました。

依頼試料の白色粉末はペーパークロマト法を実施したところ、3つのスポットを示しました。(右写真:クリックで拡大)。それぞれのスポットより得られたRf値は0.71、0.34、0.17で、これは標準物質としてポリリン酸ナトリウムを展開させた場合に得られたRf値、オルトリン酸0.71、ピロリン酸0.34、トリポリリン酸0.17と同じであることが確認されました。- ポリリン酸塩はかんすい、膨張剤、乳化剤、結着剤、金属イオン封鎖剤、分散剤、結晶成長防止剤、緩衝剤、柔軟剤などとして用いられる食品添加物です。天然中ではほとんど存在しない成分です。広く食品加工で使用されています。食肉の加工においてもよく使用されている成分です。

[分析方法]

保持層:ペーパークロマト用濾紙東洋濾紙クロマトグラフィー用フィルター濾紙

展開溶液:イソプロピルアルコール / TCA / アンモニア水

展開時間:8時間

分析結果:白色粉末中のグルタミン酸検出試験

- 白色粉末中から、グルタミン酸が検出されました。グルタミン酸塩の働きによりお肉の味を良くしたり整えたりする狙いがあったと考えられます。

- 白色粉末中から検出されたグルタミン酸は103mg/kgでした。

- グルタミン酸塩はうまみ調味料や化学調味料などと呼ばれる商品で使われている食品添加物です。使用するとおいしく感じるようになります。とくに日本人はこの味を好むとされています。

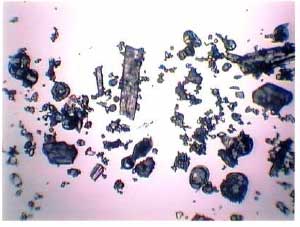

白色粉末を光学顕微鏡で観察すると、グルタミン酸塩とみられる針状結晶が複数確認されました。

白色粉末を光学顕微鏡で観察すると、グルタミン酸塩とみられる針状結晶が複数確認されました。

[分析方法]

内径5mm、長さ20mmのガラス管をサンプル表面につきたて、サンプリングスポットとした。これに10mMEDTA-2Naを500μlいれ、ピペッティングをおこない、食肉表面に付着する成分を溶かし出した。これを分析試料とし、RQフレックス(簡易型反射式光度計「RQフレックス (MERCK製)」)にてグルタミン酸の有無および含有量を確認した。

分析結果:肉製品および白色粉末中のでんぷん検出試験

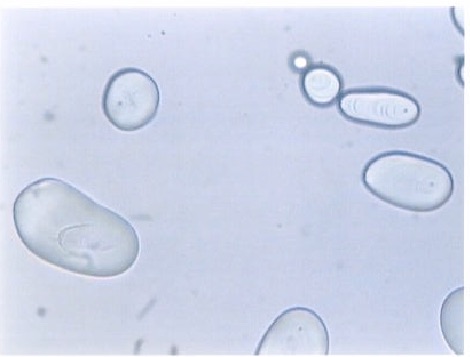

- 検鏡により、白色粉末は数種類の結晶から校正されていることが確認されました。

- このうち、針状結晶は、上述のグルタミン酸塩と考えられます。丸い結晶は、外観的特徴からでんぷん粒と考えられました。

- 写真4に観察される丸い結晶がでんぷんと考えられる結晶構造物です。おなじ結晶が、試料の肉製品の表面からも検出されました。

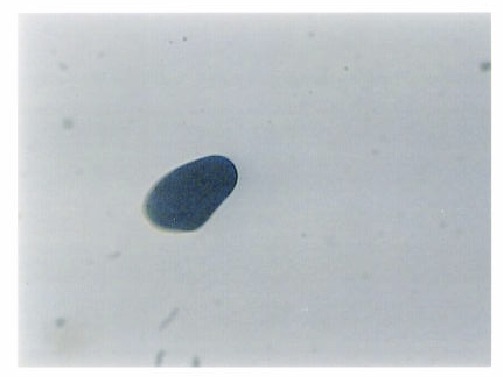

- このでんぷん粒と考えられる結晶に、ヨウ素液をかけたところ、ヨウ素でんぷん反応と判定できる青紫色に変化しました。この反応より、これはでんぷん粒であると考えられました。

- でんぷん粒は、採取される植物種によって形状が異なることがわかっています。試料に観察されたでんぷん粒は、ばれいしょでんぷんに酷似しています。

- でんぷん粒を使用した理由は、上記の成分のみをまぜあわせたものをつくり、それをお肉に振りかけると、一振りでも高濃度になってしまうため、でんぷんをまぜてそれぞれの濃度を薄める増量剤の働きねらったためと考えられます。

- 動物はでんぷんを作りませんのでスライスしただけのお肉表面にでんぷんが存在することはあり得ないことで、食肉表面にでんぷんが存在していたことは添加されたものだと考えられます。

- 依頼試料の表面から採取したでんぷん粒。ばれいしょでんぷんに酷似している。

[分析方法]

内径5mm、長さ20mmのガラス管をサンプル表面につきたて、サンプリングスポットとした。これに蒸留水を30μlいれ、ピペッティングをおこない、食肉表面に付着する成分を溶かし出した。これを検液とし、光学顕微鏡にて検鏡をおこなった。でんぷんの確認はヨウ素液による着色を直接検鏡することでおこなった。

補足

- 今回検出された濃度で健康に害がでるということはないと考えられていますが、鮮度や品質を見た目と表示から判断する消費者の立場から考えた場合、また消費期限をあやふやなものとすることからも、ふさわしい使用であるとはいえません。

- 讀賣テレビ報道局は、京都府(市?)の保健所にデータ提供を行い、この調査結果が決め手となって、業者への立ち入り調査を実施しました。

- はじめは使用を認めなかった業者も、検出データを示したところ、あっさりと使用を認め、この業者は、保健所による指導を受けることになりました。この様子は、番組でも報道されました。

- さらに保健所は、京都市内の同業者についても、同じような処理を行っていないか立ち入り調査を実施しました。

- メディアと私たちが連携して行った共同調査により、行政を動かし、食品衛生の課題を改善させた成果の大きい調査活動の一つでした。

より詳しく情報を知りたいときは

まず以下までお電話をください。

農民連食品分析センター

TEL:03-5926-5131

FAX:03-3959-5660

Email power8@nouminren.ne.jp