[ショートレポート]輸入米の残留農薬調査2025 第一報

はじめに

令和6、7年と米価格の高騰と供給バランスの悪化が令和米騒動と呼ばれる状況を引き起こしています。こうした中、高値が続く国産米に代わる流通の選択肢として、アメリカ産米などの輸入米の流通が過熱、スーパーやディスカウントストアなどの小売店に並ぶ機会が増えてきています。

輸入米の流通は、これまでにも日本のお米市場の開放を目指した政策や経済的成功を狙って進められてきました。その流通にあたっては、単に国内自給率や稲作経営が影響を受ける可能性があるという視点ではなく、安全性や品質について心配がされてきた歴史があります。農民連食品分析センターでは、これまでにも、こうした声に情報を提供するため、輸入米の残留農薬調査などを実施、その実態を確かめる調査をおこなってきました。

令和の米騒動にあるなかで、「輸入米が増えているけれど、残留農薬はだいじょうぶなの?ポストハーベストや防腐処理などされたりしていないの?」といった声が寄せられています。そこで、市販の輸入米について残留農薬検査を実施しました。このショートレポートは、調査の第一報となります。

検査サンプルと検査法について

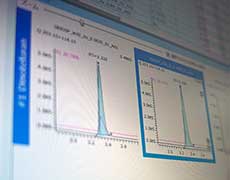

2025年5月から7月にかけて、市販の輸入米5製品を購入し、残留農薬一斉分析354成分検査を実施しました。検査対象とした農薬成分はリストをご参考下さい。

2025年5月から7月にかけて、市販の輸入米5製品を購入し、残留農薬一斉分析354成分検査を実施しました。検査対象とした農薬成分はリストをご参考下さい。

5製品はいずれも複数原料米で、産年の表記はありませんでした。輸入時期は、記載の無い1製品を除き、2月以降に輸入されたものでした。2025年原料米の輸出国は、アメリカ、ベトナム、台湾の3カ国です。

検査法についての詳細は、各検査法のページをご確認ください。

分析結果について

5製品を検査したところ、3製品から農薬の検出が認められました。食品衛生法に定められる残留基準値を超過したものはありませんでした。結果は以下の通りです。検出された農薬の検出濃度の単位はppmです。

表1 輸入米の残留農薬調査結果 2025年第一報

考察

- 5製品を検査したところ、3製品から農薬の検出が認められました。日本の食品衛生法に定める残留基準値を超過していると考えられるものはなく、食品衛生法上は、問題なく流通できる商品と評価されるものとなります。

- 日本の食品衛生法には、精米に、残留農薬基準値が設定されている成分は、3成分(カルバリル、クロルデン、フルオピラム)しかありません(リンク)。ですので、今回検出された農薬は、第一に一律基準(つまり0.01 ppm)を超過しているかどうかで判断をすることになります。この原則で評価をすると、今回、農薬が検出された商品は、いずれも残留基準値違反として、評価されることになるようにみえますが、通常、このような加工食品の場合では、原材料に遡って評価を行った際に、原材料が基準値を超過していなければ問題ないものとして流通することができるようになっています。玄米から精米への加工処理を行った際に想定される加工係数を踏まえ、玄米に設定されている残留基準値を当てはめて判断したとき、玄米の基準値を超過していなければ流通にあたっては問題はないということになります。行政の通知などに、精米と玄米の関係をしめす加工係数の規定は明確に設定されていないようですが、米の流通に於ける重量の変化などを踏まえれば加工係数は0.8~0.9ほどとみることができると考えられます。この加工係数を踏まえて、今回の農薬が検出された商品をみると、いずれも玄米に設定されている残留基準値を超過していないと評価されるようです。

- ピリミホスメチルは、有機リン系に分類される殺虫剤です。日本では、主にアクテリックといった名称を含む商品などとして12商品が販売されていましたが、令和2年1月に最後の登録商品が失効になり、現在では新たな使用はできない農薬成分となっています。海外では登録が残っているケースもあるほか、倉庫や運搬時の害虫被害を防ぐ目的で、収穫後散布(いわゆるポストハーベスト農薬)にも使用されているようで(リンク1)、輸入米の残留農薬で検出されることを示す報告などがあります(リンク2/リンク3)。今回検出されたピリミホスメチルは、栽培時に使用された農薬なのか、ポストハーベストとして使用されたものなのかは、判断ができませんが、日本とは、栽培や保存の条件が違う形で残留した農薬ということは確かなようです。

- イソプロチオランは、稲などの場合では、主にいもち病を防除するための殺菌剤として知られている農薬成分です。いもち病防除薬としては、効果が持続する特徴があり、利用しやすいのが特徴でもあるようです。今回の調査では、ベトナムを産地とする2商品から検出が認められています。おそらくベトナムもいもち病による被害があり、その対策として散布されたものが検出された可能性が高いと考えられます。

- トリシクラゾールは、イソプロチオランと同様に、主にいもち病を防除するための殺菌剤として知られている農薬成分です。浸透移行性があり、長期にわたって効果を発揮することと、いもち病が発生した後でも効果を得られること、収穫7日前まで使用できること、農薬に耐性を持った菌株にもスペクトルがある、という特長が謳われています。日本でも71成分の登録があり、お米の栽培に使用されている農薬成分です(2025年10月1日現在)。

- テブコナゾールは、殺菌剤として作用する農薬成分です。日本には、16商品の登録がありますが、野菜や果物等に登録があるだけで、お米の栽培に使用できる商品はありません。ベトナム産米1製品から検出が認められています。検出の理由は、栽培時に使用されたか、他の作物を栽培している場所からのドリフトによるのかは、わかりません。

- イミダクロプリドは、ネオニコチノイド系農薬の殺虫剤です。日本でも広く使用されている殺虫剤の一つです。浸透移行性があり、殺虫効果が持続的があるのが特長です。ネオニコチノイド系農薬の残留と課題については、別レポートを参考にしてください。イミダクロプリドは、日本だけでなく、世界で使用されている農薬で、おそらくベトナムでも、ウンカやカメムシ対策として使用されているものと考えられます。

- メタラキシルは、殺菌剤として作用する農薬成分です。日本では、お米の栽培に使用できるものとして1製品のみ登録があります。主に稲の黄化萎縮病(リンク)の防除薬として使用されています。台湾産のお米からの検出が認められていますが、黄化萎縮病対策として使用されたものが検出された可能性が考えられます。

- 日本で農薬登録のない農薬が使用、残留している農産物を流通することが可能なのかという点についてですが、厚生労働省の食品衛生法と農林水産省の農薬取締法とそれぞれ別に判断されるところがポイントになります。 国内で生産される農作物の場合、原則、登録のない農薬を使用しての生産は農薬取締法に基づく取り締まりの対象になります。 一方、流通する食品が、食べて良いかどうかは、食品衛生法の評価と判断を受ける形になっています。 今回の場合、農薬取締法には登録がなく、食品衛生法には基準値があるという成分にあたります。 輸入食品の場合、海外で使用される農薬には農薬取締法は適用できないので、登録のない農薬が使用されていても、規制の対象にできません。また、この農薬に対して、食品衛生法に基準値が設定されている場合は、その基準を超えていないかぎり流通には問題はない、ことになります。

- 登録失効農薬の使用については、ポイントがもう一つあります。 厳密には、登録が失効していても、使用ができないというわけではないということです(別途、明確に使用禁止、と定められているようなら別)。 失効前に購入した農薬は、失効後も、製品の有効期限までは使用が可能となっています。

- なお、農薬登録が失効する失効理由には、商品が売れなくなった、再登録などのコストや手間がかけられない、新規開発商品へのシフトといったものが多く見かけられることから、登録されていた農薬に危害性がある、という理由だけで失効しているものばかりではない点は適切な知識として持っておく必要がありますです。

- アメリカ産米2製品からは、残留農薬の検出が認められませんでした。農林水産省が取り扱うミニマムアクセス米の枠内で日本に届くお米は、大まかな表現をすると1.産地検査、2.船積時検査、3.モニタリング検査と3回検査が行われ、合格したもののみが輸入される仕組みになっています(リンク)。こういった背景が、残留農薬の検出がないという結果と関係つながっているのでは、と考えます。

- 現在、ミニマムアクセスの輸入枠外での輸入米が、流通する状況になっており、ミニマムアクセス米で行われるような品質管理がされてないルートで輸入されるお米が増えてきていると考えられます。この状況下では、うっかりなお米を取り扱うことがないよう、輸入に関わる業者も十分な管理を心がけていると考えたいところはありますが、農民連食品分析センターでは、今後も調査を継続していく予定です。調査にあったって、みなさんのご支援をよろしくお願い致します。

資料:米輸入と検査と昔話

- 1939年に施行した法律に、通称「白米禁止令」というものがあります。現在からは信じられない話ですが、お米を白米にして食べることを政府が法律として禁止したのです。当時、日本の米供給は、国内生産プラス、台湾、韓国からの輸入米(当時の情勢では輸入ではなく外地米と呼んだ)で、まかなわれていました。その割合は供給の2割を占めていたそうですが、韓国での不作に加え、戦争の長期化に備えたいというもくろみを持っていた政府は、米の消費を抑えるために、7分づき以上精米することを、法律で禁止するという政策をとったのです。白米を禁止にすることで、27〜36万トンの米が節約できると試算していたことが資料に遺されています(リンク:昭和館:昭和のくらし研究No.2(2004年3月刊行),昭和館特別企画展「昭和の食の移り変わり〜食卓を中心として」の概要)。この法律によって精米を制限した結果、お米の供給量は増えたことにはなりましたが、消化力の弱い子どもやお年寄りは消化不良などによる栄養失調を引き起こしたと言われています。玄米食のほうが健康になれるのでは?というお話もありましたが、当時の摂取カロリーは、現在のように様々なおかずを含めて得られていたわけではなく、お米が占める割合が大きかったことを踏まえて、この状況を見る必要があります。

- 1951年には、米不足により、国民に配給するお米が足りないことに対応するため、日本政府は、ミャンマーから米を緊急輸入する政策を行っています。記録によると6,700トンのお米を、当時は貴重であった外貨をはたいて購入したとされています。ところが、到着したお米について横浜検疫所が、開封、確認をしたところ、3分の1が、カビの発生により黄変したお米であることが判明。輸入食品に対して、水際での監視役としての意識が強く機能していた当時の厚生省では、黄変米が1%以上混入するものは配給しないという決定を下しました。一方、配給を担当する農林省側には、どうにかして山積みになった輸入米を配給をしたいという姿勢があり、黄変米の発生が3%未満なら食べてOKとする、方向で配給する計画を内々に進めていきます。この動きを朝日新聞が察知し、報道したことがきっかけで、黄変米問題が世間の明るみになり、消費者に反対運動が起きます。主婦連さんの歴史にも、1954年有毒黄変米の配給反対運動として、その記録が残っています(リンク)。間もなくして、黄変米配給の姿勢を改めさせるために、農水省食料研究所の角田博士、東京大学の浦口助教授らが立ち上がって、黄変米にはPenicillium citriumなどが発生、カビ毒のシトリニンが産生され、健康影響をあたる恐れのあることが確かめられます(リンク:J-Stage:ファルマシア10巻, 1974年:黄変米研究をめぐって)。この研究成果と市民運動によって、政府が押し通そうとした黄変米の配給は止められることになりました。

- 1953年には「人造米生産育成要項」という政策が、閣議決定されていた記録も残っています(リンク:昭和28年10月27日 閣議決定)。これは、足りない米をまかなうため、小麦粉やとうもろこしでんぷんを米粒型に圧縮成形して製造するのを推奨、支援するという政策でした。

1993年には、冷害による大凶作でタイ米などの緊急輸入が行われた平成の米騒動がありました。この米騒動を挟む形で、1986年から1994年まで、ガット・ウルグアイ・ラウンド交渉が進められ、日本は農産物市場の開放と舵を切ることになります。さらに、1995年には、WTO国際協定加盟へと時代は進み、輸入米は、ミニマムアクセス米という形を皮切りとして、米不足とは異なる形で、私たちの食卓に登るようになってきました。

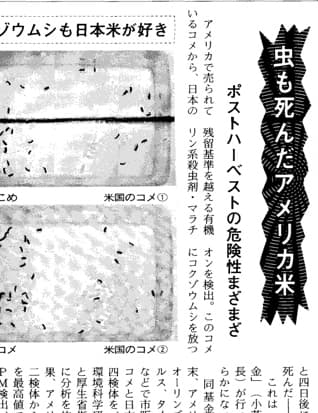

1993年には、冷害による大凶作でタイ米などの緊急輸入が行われた平成の米騒動がありました。この米騒動を挟む形で、1986年から1994年まで、ガット・ウルグアイ・ラウンド交渉が進められ、日本は農産物市場の開放と舵を切ることになります。さらに、1995年には、WTO国際協定加盟へと時代は進み、輸入米は、ミニマムアクセス米という形を皮切りとして、米不足とは異なる形で、私たちの食卓に登るようになってきました。 輸入米の安全性について関心が高まる中、農民連新聞(現、農民運動全国連合会機関誌の新聞農民)の1991年3月5日号の記事には、日本子孫基金(現、食品と暮らしの安全)さんらが、アメリカで販売されている米について、横浜国立大学・環境課化学研究センターと厚生省指定検査機関(おそらく日本食品分析センターではないか)に、残留農薬検査を依頼し、アメリカ産の米から有機リン系のマラチオンが、0.19 ppmで検出したことを報道しています(右写真)。また、日本子孫基金では、この時、タッパーにアメリカ産米をいれ、コクゾウムシを放ち、その生存数や忌避行動を確かめるという実験も行っていて、4日後には、2割が死亡したという報告は話題となりました。

輸入米の安全性について関心が高まる中、農民連新聞(現、農民運動全国連合会機関誌の新聞農民)の1991年3月5日号の記事には、日本子孫基金(現、食品と暮らしの安全)さんらが、アメリカで販売されている米について、横浜国立大学・環境課化学研究センターと厚生省指定検査機関(おそらく日本食品分析センターではないか)に、残留農薬検査を依頼し、アメリカ産の米から有機リン系のマラチオンが、0.19 ppmで検出したことを報道しています(右写真)。また、日本子孫基金では、この時、タッパーにアメリカ産米をいれ、コクゾウムシを放ち、その生存数や忌避行動を確かめるという実験も行っていて、4日後には、2割が死亡したという報告は話題となりました。

なお、当時の日本子孫基金の事務局長だった小若さんのウェブページには、アメリカ米ではありませんが、オーストラリア米で、35年前ののポストハーベスト処理などを記録した資料があり、当時の輸入米の流通を探る上で参考になる資料が公開されています。(リンク:食品と暮らしの安全:農薬をかけて 食べる 飲む)。- 2008年には、事故米穀不正転売事件が発生しました。三笠フーズと言う会社が、農薬のメタミドホスやアセタミプリドが残留していたり、カビ毒のアフラトキシンB1に汚染されたりなどしていて、「事故米穀」という扱いになっているミニマムアクセス米などを、不正に食用として販売していたことが発覚、大きな問題となりました。

関連リンク

農民連食品分析センターについて

農民連食品分析センターは、1996年に多くの農業者や消費者の募金により設立された背景を持つ世界的にも珍しい分析施設です。募金による設立のため、企業や行政などの影響を受けることなく、独立した立場で活動を行っています。

農民連食品分析センターは、1996年に多くの農業者や消費者の募金により設立された背景を持つ世界的にも珍しい分析施設です。募金による設立のため、企業や行政などの影響を受けることなく、独立した立場で活動を行っています。

1996年の設立以来、私たちの調査活動は、募金で運営されています。正直なところ、私たちの活動に必要な財政は厳しいところにあります。消費者や農民の立場に立った活動を続けていくためにも、みなさんからの支援が欠かせません。

分析センターを支援していただく会員「分析センターサポーター会員」の募集をしています。年会費一口5,000円以上で、サポーター会員になることが出来ます。私たちの活動を支えてください。よろしくお願い致します。